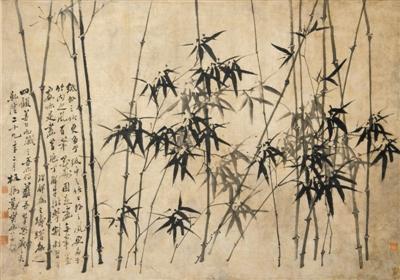

清“扬州八怪”之一郑燮中国画《墨竹图》,四川博物院藏。此作绘青竹数竿,诗书画印俱全,跋文曰“纸外之竹更多于纸中之竹,竹外之风更多于竹内之风。有笔墨处固是画,无笔墨处亦是画。昔庖丁解牛,排击割剥皆□理解,为之踌躇,为之四顾,善刀而藏之。吾亦将善,吾笔墨藏之矣”,板桥之思和板桥竹趣得以生动体现。 强筋骨 抒意趣——文人画价值追求浅识 文人画在中国画历史进程中占据着极其重要的地位,而且在一定时期内成为中国画的代表。传统意义上的文人画与工匠画、院体画相区别,画中带有文人意趣,画外流露文人思想,具有文学性、哲学性和抒情性等多重属性。在文人画的发展历程中,表现形式因时因地因人而异,不变的是,讲求筋骨意趣始终是文人画创作的永恒旨趣和价值追求。 逐筋骨而生

“元四家”之一倪瓒中国画《幽涧寒松图》,故宫博物院藏。倪瓒被誉为元代高士,其画作构图求平远,笔简意远,境界平淡天真、清逸绝尘,后人常以有无收藏倪瓒之画分雅俗。 集文化大成

文人介入绘画,推动了中国画与诗文、音乐、建筑、园林等传统文化的融汇,特别是诗书印对于中国画的丰富,对绘画起到了升华作用。

文乃德之余,艺属行之末,德行乃立身之本、治艺之基。筋骨味道构成文人画的永恒旨趣与特色,艺术个性与风范彰显反映文人画家的心性和学养,诗文、书法和印章提高绘画的品位,文人画本质上成为超越主客观的艺术反映与美学表达,而非自我生活流程的记录和感情褶皱的无病呻吟。文人画的创作实践也难以用传统和创新简单归类,今天,应该重新梳理以六法、笔墨等传统画论为基础的传统知识体系,透过人格力量、从艺态度和审美趣味等精神载体,以及笔墨技巧所折射的审美形态等方面,研究文人画绘画主题、内容和意趣表达等方面的契合,为塑造民族品格,提供文化支撑。

拔俗远铜臭

文人画作为一个独立的艺术体系登上舞台,经历了漫长的过程。追溯历史,市场并未在文人画的评价体系中产生举足轻重的作用,作品的市场价格对文人画创作的影响也微乎其微。其中一个主要原因是,传统文化倡导清心寡欲,文人士大夫多出身殷实人家。

近年来,受经济利益诱惑,出现了将市场需求等同于大众需求、将市场标准等同于艺术标准等乱象,艺术家为市场所累,艺术格调甚至成了可以忽略的问题。艺术市场的一些乱象表面看是受市场和利润诱惑,沾染低俗和铜臭,实则是对传统的轻视和对艺术本体的远离,更深层的原因是对文化创造和文艺创作所承担的使命、责任及内在规律缺乏敬畏。

从这一角度而言,文人画对艺术家主观感受、主观情感态度的表达,对于筋骨意趣的坚持,对于民族气节、文人气节的坚守,值得今人深思。正是这些坚守,成就了文人画的时代责任、历史担当以及文化高度。今天强调文人画的筋骨趣味,应该落实在文艺家的艺德并重、德艺双馨上。古人创作追求笔能扛鼎、力透纸背,这雷霆之力不仅来自书卷气、书生气,还应该来自大地、源于人格。

文人画也不是与市场完全绝缘。宋代开始,商品经济发展,市民阶层文化需求不断增长,特别是明代中期以后,市场作为一种无形的力量,在一定程度上推动了文人画向着更具个性化的方向发展,但文人画整体保持着较高的艺术格调,无论何种艺术风格,都追求以高雅纯正的笔墨,表达超凡脱俗的情怀。

之所以能够保持高品位,其根本在于文人画是以审美方式对生存意义的追问和求索。这种求索自魏晋名士始,宋元文人树立典范。因此文人画的筋骨意趣,既有道义担当,又有风骨节操,凝聚着文人创作的力量,这种力量并非剑拔弩张,而是内敛又充满书卷气,可以寄托人生,撼动历史,撑起一片文化的天空。

如今,造型的怪异或反形式,某种程度上成为艺术个性彰显的表现手段,但从审美角度而言,“丑”和“拙”有着严格的区别和界限。当代创作也有一种标新立异戏墨文人画的倾向,这并不代表文人画创作可以因盲目创新求丑求怪反传统。今天的文人画创新面临外来文化的冲击、功利观的挤压、现代思潮的影响和市场的左右,如何围绕中国文化内核和绘画艺术本体继承创新,是需要深入思考的重要问题。受人景仰尊崇的大家晚年重回传统返璞归真的例子不少,从这一角度思考传统文化的价值与功用,以及传承和创新的关系,或许可以获得不同的启示。 |