|

在中国当代画坛,将非遗基因、舞台经验与地域文化熔铸一炉的艺术家并不多见,袁光若正是其中兼具辨识度与精神深度的一位。作为土生土长的长沙人,他以“非遗系列”与“万象系列”两大创作脉络,构建起属于自己的视觉叙事体系——既承载着家族传承的宫廷画学渊源,又烙印着数十年话剧舞台美术的专业训练;既流淌着对故乡热土的深情凝视,更饱含着对底层群体的人文关怀。其作品不仅是个人艺术生涯的总结,更成为展现城市记忆、社会变迁与人性光辉的视觉时代切片。

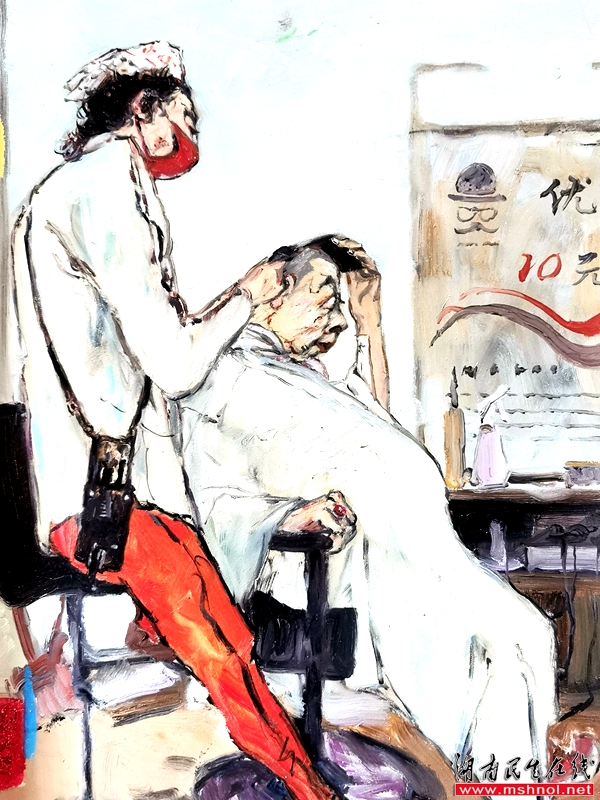

▲袁光若作品

一、非遗基因与舞台生涯:双重滋养的艺术根系

袁光若的艺术根系深植于非遗世家的土壤。父辈作为非遗传承人的技艺熏陶,构成了他最初的艺术启蒙。童年时期每日十五张速写的严苛训练,在皮肉之痛中铸就了扎实的造型功底,也让“观察生活”成为融入血脉的创作本能。这种家庭环境的耳濡目染,在兄长成为湘绣研究所高级画师的职业选择中可见一斑,而袁光若则在话剧团舞美工作、美院专业深造与创作编辑室主任的职业生涯中,日益精进,开辟出独特的艺术路径。

话剧作为一个独特且专业的领域,台本、鲜明的人物塑造、主演、配角,以及场景、灯光、音效等要素都有着清晰的设定。在袁光若的绘画作品中,我们能够看到舞台美术的深厚功底,其数十年的经验沉淀,充分展现出舞台美术生涯在绘画作品中留下的深刻印记 。话剧舞台的三十年淬炼,为袁光若的绘画注入了鲜明的剧场性基因。区别于架上绘画的私密表达,话剧美术要求在宏大场景中精准把控人物塑造、空间构图与视觉焦点——这种对“主体形象聚焦”与“场景氛围营造”的专业训练,在其作品中转化为独特的造型语言:无论是《油粑粑王嗲嗲》中如灯盏般灼灼的眼神,还是《修鞋匠》手部筋骨毕现的肌理刻画,都可见舞台美术对“人物性格外化”的深刻理解。当他从巨型布景回归画布,那种在尺寸间经营戏剧张力的能力,让画面既保持着生活的原生质感,又呈现出舞台大幕上笔触与色彩的任意挥洒、纵横恣肆。

二、万象系列:市井人生的视觉日记

在袁光若的笔下,长沙城既是地理坐标,更是一个流动的舞台。他以话剧导演般的全局视野,将湘江两岸的街巷阡陌、茶馆酒肆、菜市场口转化为一幕幕生活情景剧。这里有《外卖小哥》瘦弱的身子骑行负重坚毅前行,有《泥水工》仰头等待时静坐托腮的瞬间,有《剃头匠》握刀时指尖微颤和紧绷的小腿——这些被主流叙事长期忽视的“小人物”,在他的画布上获得了主角般的礼遇。他拒绝猎奇式的同情,而是以速写般的敏锐捕捉日常细节,让《摩的司机》围着粗厚的毛线颈脖、《弹棉花匠人》布满棉絮的围裙,都成为诉说生存重量的视觉符号。

这种对底层人物的关注,本质上是对“人”的重新发现。袁光若的创作始终围绕“生存状态与人性光辉”的双重叙事展开:《修鞋匠》骨节突出的手掌既承载着生活的重压,又在锤打鞋钉的动作中展现出劳动者的尊严;《跳橡皮筋的女孩》红绿格子裙的跳跃弧线,既是童年记忆的鲜活复现,也是非遗文化在当代生活中的隐性延续。他的画面没有宏大叙事,却通过无数个平民形象的特写,拼贴出时代的精神图谱——那些粗糙的脸庞、结实的腿脚、专注的神情,共同构成了市井江湖的“众生相”,成为观察社会变迁的微观棱镜。

三、非遗系列:记忆重构的文化密码

如果说“万象系列”是对当下生活的即时性记录,“非遗系列”则是对童年记忆的诗性重构。袁光若将个人经验升华为集体记忆,在《打陀螺》《跳房子》等作品中,那些褪色的红领巾、木质的铁环、布制的毽子,不仅是个体童年的玩具,更成为非遗文化的物质载体。他以细腻的笔触还原花鼓戏《刘海砍樵》的经典身段,捕捉奇志大兵双簧表演的喜剧神情张力,让传统艺术形式在画布上获得永生。这些作品超越了简单的民俗记录,而是通过色彩的斑驳、线条的韵律,构建起连接过去与现在的文化桥梁。

在非遗系列中,袁光若展现出对“时间质感”的独特把握。他善于在旧物细节中注入情感温度:《弹棉花》画面中飞扬的棉絮,既呈现出手工技艺的质感,又暗含着对工业化进程中传统手艺消逝的隐忧;《打人生米》场景里孩子们欢欣雀跃双手握耳的神态,既是对物质匮乏年代的温情回望,也是对“非遗活在生活中”的生动诠释。这种将个人记忆与文化传承交织的创作策略,让非遗系列成为跨越代际的情感媒介。

四、底层书写的社会价值:从视觉记录到精神建构

袁光若非遗系列与万象系列画展的举办,是一场将传统血脉与当代生活紧密勾连的文化实践,其社会价值呈现:

其一,非遗技艺从“博物馆式保护”走向“生活场景对话”。展览并非简单复刻传统技艺,而是以当代绘画语言解构花鼓戏、曲艺平弹、翻纸花等非遗元素,让“打铜锣补锅”“猪八戒背媳妇”等视觉符号融入对当代百姓生活的观照——农村竹艺篾匠劳作的剪影、市井巷陌的烟火、新时代乡村的蜕变,使非遗不再是遥远的文化符号,而成为观众能触碰、理解的“活态记忆”,唤醒公众对本土文化的身份认同。

其二,“百姓视角”重塑艺术叙事的主体性。万象百姓系列以写实与写意结合的手法,聚焦普通人的喜怒哀乐,他笔下的人物不是抽象的“底层符号”,而是具体的、有血有肉的个体:《建筑工人》头带安全帽、目光如注的眼神,《挑夫赶早集》肩挑满担、手夹烟头、抬头望天的神态,白沙古井旁背水而倾斜的肩膀、街头小巷劳作时油污的双手、社区活动中老人与狗的平静……其画面特质呈现出长沙麻辣烫、臭豆腐、百粒丸和烤香肠的味道。这些被主流艺术史长期边缘化的“微叙事”,在画展中获得尊严与重量,传递出“艺术源于人民、服务人民”的朴素真理,既呈现视觉质朴,也挖掘精神韧性,引导公众重新发现日常中的诗性与力量。

其三,构建跨代际、跨群体的文化共鸣空间。展厅内,年长观众能从非遗图画中觅得儿时记忆,年轻人则在百姓题材中看见当代生活的镜像,外来游客更能透过湖湘文化符号窥见中国基层社会的变迁轨迹。这种“文化共振”打破了传统与现代、精英与大众的界线,让展览成为凝聚社会情感、增强文化软实力的载体,为城市精神文明建设注入接地气的温度与厚度。

当非遗技艺遇见百姓生活,艺术便不再是高台教化,而是一场关于“我们从哪里来、将往何处去”的哲学醒思。这场展览的真正价值,在于让文化传承回归“人”的本质——既守护祖先的智慧,也书写当下的时代,更为未来留下一帧关于中国社会肌理的生动图谱。

站在七旬的艺术节点回望,袁光若的创作轨迹恰似一部未完成的剧本——从非遗传承的“第一幕”,到舞台美术的“中场休息”,再到当下聚焦市井的“高潮章节”,每一步都踏在传统与现代、本土与世界的交点上。他的作品提醒我们:真正的艺术从来不是空中楼阁,而是深深扎根于脚下的土地;所谓“本土文化”,也并非凝固的符号,而是流淌在普通人生活中的鲜活气息。当非遗系列的民俗记忆与万象系列的当下凝视在画布上相遇,呈现的不仅是一位艺术家的创作图谱,更是一个城市、一个时代的精神肖像。在这个图像速朽的时代,袁光若以画笔为刻刀,在时光的碑石上凿刻出属于普通人的永恒——那些被看见的、被记录的、被尊重的生命,终将在艺术的舞台上获得永生。

来源:湖南民生在线

作者:吴尚君系中南林业科技大学涉外学院 教授 博士生导师

编辑:徐满哥

一审:徐满哥

二审:余 生

三审:吴明德

|