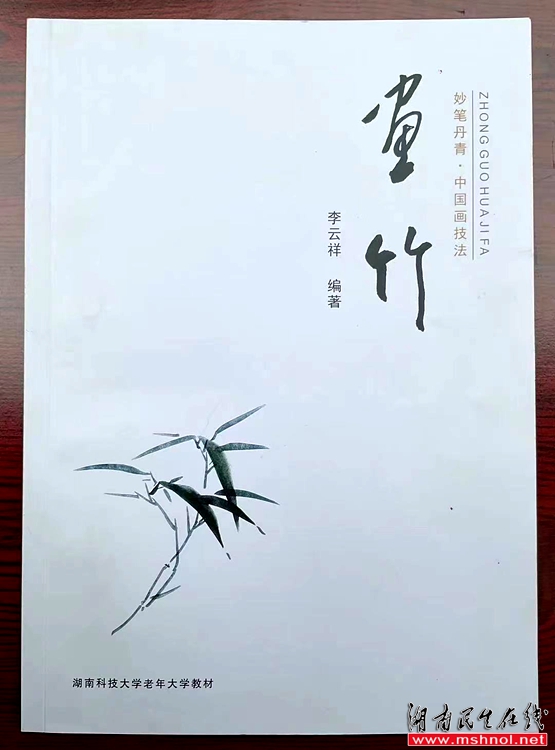

▲湖南省民间美术研究会主席、著名书画家李云祥

李云祥,1954年出生,湖南长沙人,国家一级美术师、工艺美术师,毕业于长沙理工大学。

现为湖南省民间美术研究会主席。

湖南工程学院设计艺术学院客座教授、湖南科技大学老年大学国画专业客座教授。

中南大学湖南红色文化创作与传播研究中心研究员。

湖南民生在线艺术顾问、湖南省普法书画院顾问。

李云祥先生的作品参加全国性书画展达30余次,多次荣获全国、省、市书画大赛金奖、银奖、优秀一等奖和其他奖项。其中李云祥先生为湖南科技大学老年大学编著的中国画技法《画竹》教材,荣获2023年9月高校第三年大学联盟“优秀教材一等奖”;李云祥先生创作的诸多作品被选入多部名人书画集,有很多书画墨宝被国内外纪念馆、图书馆、档案馆、博物馆等单位和个人永久珍藏。我国多处名胜古迹和寺院名刹、碑林、楼堂馆所均有他的墨迹。

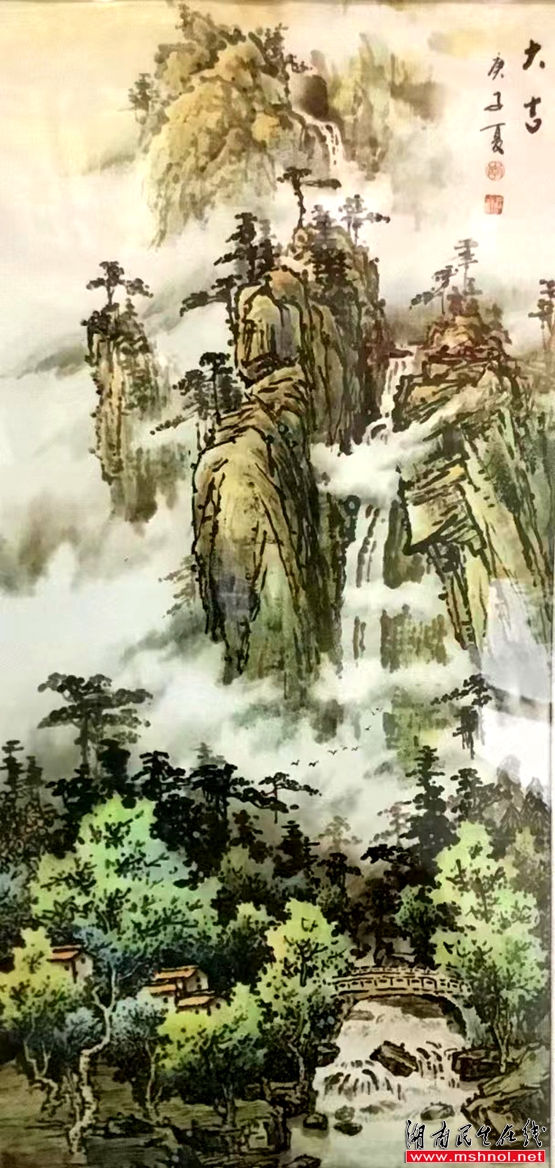

胸中自有万千气象 笔端流动山水风云

——评李云祥先生山水画

何崇恩

云祥先生毕业于艺术专业,从艺数十载,专攻书画,笔耕不辍,功力弥深。多年来,担任多个社团美术团队之带头人,经常与高人雅士相处,切磋技艺,故其书画作品格高雅脱俗,深受业界人士好评与推崇。

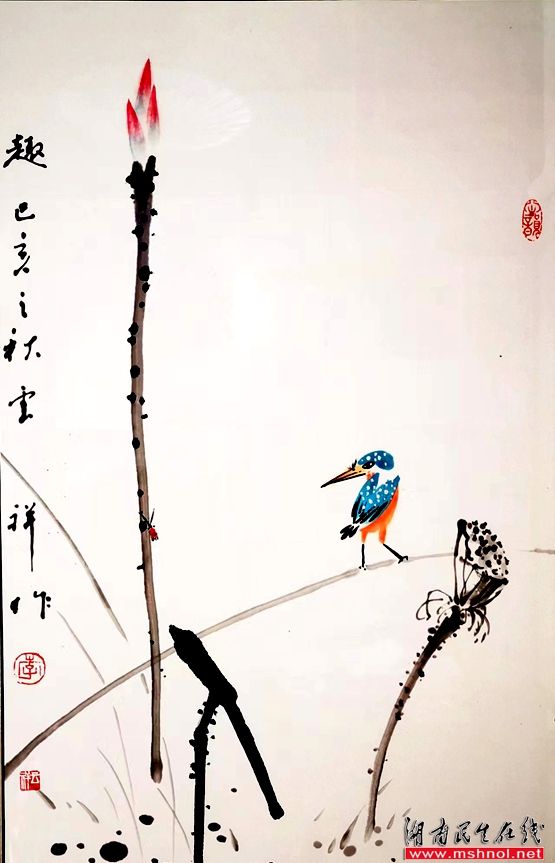

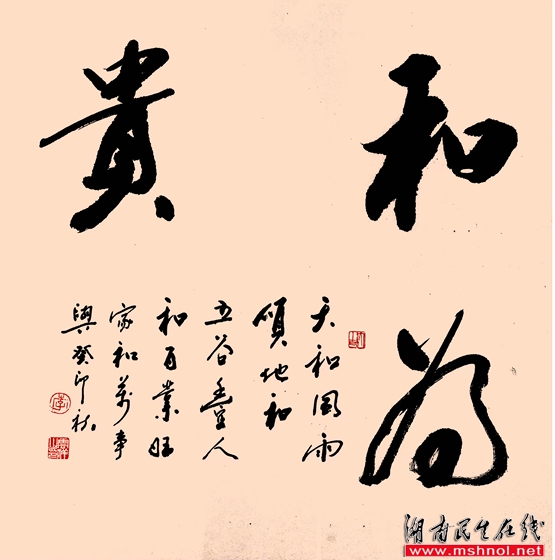

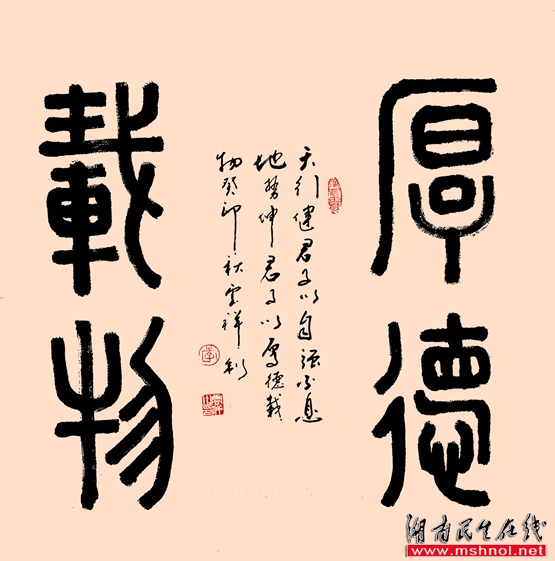

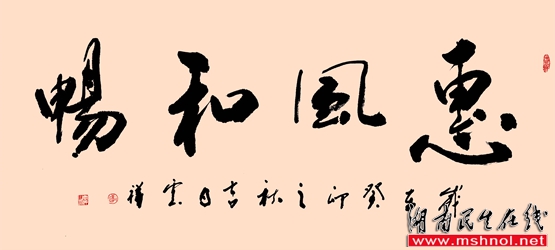

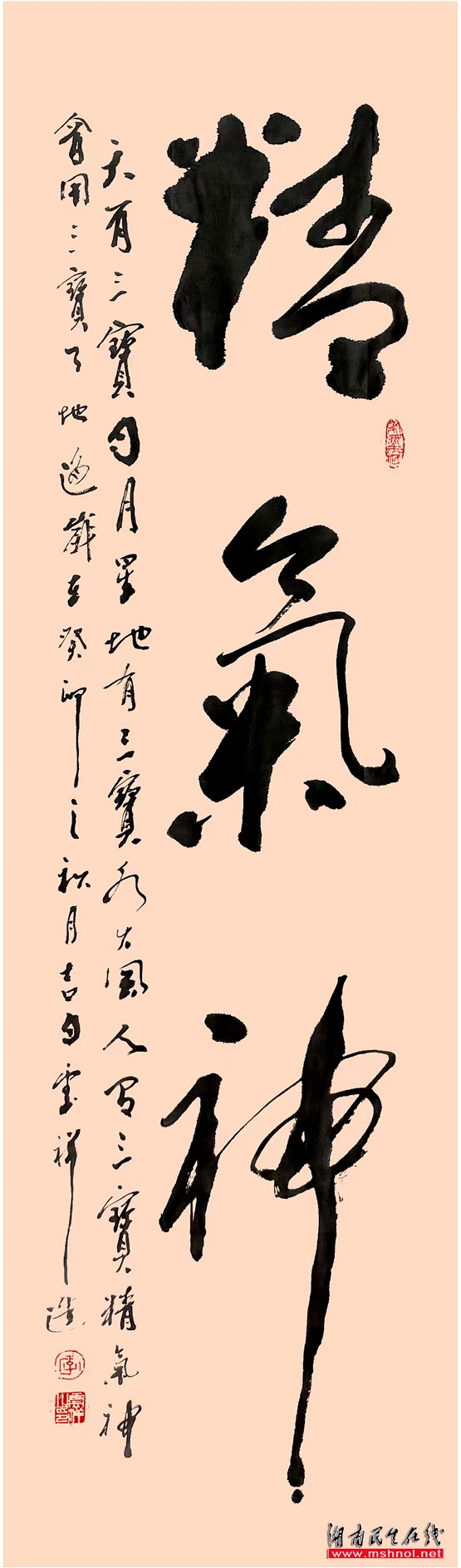

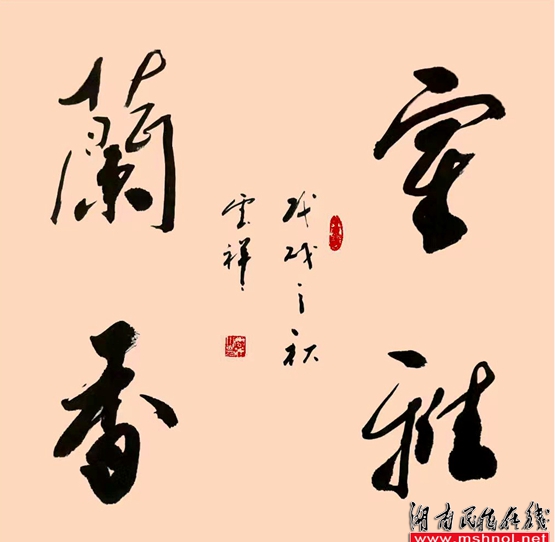

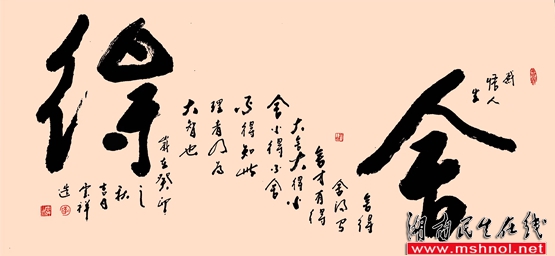

云祥先生国画,得益于其书法修养。中国艺术中,书画同源,书法对国画有至关重要的影响。国画之点、线、面皆由毛笔表现。云祥先生长期研碑读贴,其书法线条刚劲流畅,章法合度,结体谨严,形体秀美。行书与楷书皆是大家风范,将书法之用笔渗入国画,则国画效果更别具一格。

在国画书法方面,云祥先生涉猎广泛,花鸟、山水、书法都有很深造诣,其中山水画尤为突出。中国的山水画与西方风景画不同。西方风景画皆取景一隅,幅面不大,以写实为主,具有较大客观性;而中国山水画讲究“罗山水于心胸”,画家须亲历名山大川,“与山水为伴,做泉石知音”,能运用散点透视,咫尺千里,描绘出山川之雄浑壮美,秀丽多姿,充分表现出大自然的魅力。中国人之山水画重主观感受,“画中有诗,诗中有画”,陶情养性于山水之间。 中国人之山水画表现手法别具一格。中国人的美学观受大自然山水美之启发而生;而西方美学观点乃受人体线条美之启发而生。故中国人之山水画极富个性特色。云祥先生之山水画,继承了中国山水画之优良传统,并赋予了时代精神。“挟风云于翰墨”,画面开阔,气势宏大,内涵丰富,设色淡雅,近景、中景、远景层次分明,井然有序,云烟缭绕,于粗犷中含细腻,于细腻中见雄奇。山体峻峭挺拔,错落有致,其间点缀植被,绿树成荫,摇曳多姿,尤其在山间留下大片水景,或飞瀑,或流泉,或烟波帆影,“知白守墨”,皆充满生机,生动有趣,再现了大自然的美好。 “仁者乐山,智者乐水”,仁智之人爱山水,画山水,一定是热爱乡土,热爱祖国山河的,具有情怀的文人雅士。中国人还主张“读万卷书,行万里路”,读书之外,饱览山川胜境,可使胸怀广阔,光明磊落,乐观向上。 自然环境美是人类共同的追求,中国古代堪舆家认为“山出人才水长财,”于厅堂室内悬挂山水画吉祥如意,中国有句成语:“马无夜草不肥,家无山水不富”,“家和万事兴”,且可坐游天下,卧看山水,使人心情愉悦,身体健康。 云祥先生山水画有如此内涵与境界,故深受人们喜爱,其影响力与时俱增,颇具有很高的收藏价值,我们衷心期待云祥先生创造出更多更好的精品大作。

作者:何崇恩系湘潭大学教授

贵 在 创 新

―读李云祥《画竹》有感

张三

竹子,作为大自然赐给我们人类的一种植物。千百年来。一直被人讴歌吟诵。它正直、顽强、坚毅、向上、与人们的生活也密切相关。因此,它是我们书画、摄影、工艺美术等艺术创作的永恒题材,而如何把这个题材从内容到形式,进行创新,则是一个新的课题。今读湖南省民间美术研究会主席李云祥的《画竹》,就令人耳目一新,它基本上是全方位创新,不落俗套,让人如饮甘醇,如沐春风。

正直,是竹子在基本特性,在世间万物中,只有竹子有这个特性,俗语说,“山中无直树,世上无直人”,唯有竹子,凌云直上,绝无旁逸斜出,而正直又是人们所向往和提倡的一种品格,一种精神,如何表现这种特性,作者可以说是匠心独运,大胆创新,他以风和日丽为背景,用图形变化体现“正直”精神,用横构图或竖构图,用圆形构图或扇形构图,用斗方构图或异形构图,再根据不同内容,选择不同构图,这样,竹子体现出来的都是挺拔笔直,直冲云霄,让“正直”精神得以彰显。

顽强,是竹子的又一个特征,《画竹》中的竹子不落窠臼,很有创意,很有创新,作者让竹子有的立在悬崖边,有的从石缝中钻出来,有的在石头旁边与梅花相依相伴,虽然这些竹子不高不大,没有直冲云天,但体现了一种顽强坚韧,不屈不饶,有诗曾云“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”这种顽强在品格,是我们社会所极力提倡的,也是竹子精神的真实写照,作者的《画竹》通过创新,通过与花鸟、虫鱼、悬崖、孤石等物件配合,把竹子的这种精神和品格表达得淋漓尽致。

坚毅,主要是看雨中之竹,风中之竹,如果说,正直、顽强、体现了竹子的生命特征,寄托了人们对美好人性在向往,那么,这个“风中之竹”,可以说是作者的又一个创新,这里,作者主要是让竹叶来体现,尽管黑云压城,狂风劲吹,飞沙走石,但竹枝却是昂首迎风,只是竹叶“呼啦啦”的吹向一边,这是何等坚毅与执着的精神,过去只听人说“疾风吹劲草”,没人说过“疾风吹竹叶”,而今,在疾风中昂首挺胸的竹枝和凌风飘忽的竹叶,也被赋予一种精神,那就是坚毅执着。作者按四季分为春竹、夏竹、秋竹、冬竹,按自然分为雨中之竹,风中之竹,霜下之竹、雪中之竹,按景观和地理分为岩中之竹、岩缝之竹、湖边之竹、月下之竹,这是作者观察生活细致入微,厚积薄发的一种感悟,是一种十分难得的创新。

向上,是《画竹》表现的最显著特点,竹子除了正直、顽强、坚毅的品格以外,它还洋溢着乐观向上的精神,你看那竹枝,根根都是昂首向上,再看那竹叶,无论一字叶、个字叶、介字叶、五掌叶、也都体现一种积极健康,朝气蓬勃的气势,从没有低垂、消沉,落寞的感觉,这是作者的又一个创新,竹如其人,看他的画竹,人们一定会想到作者其人,在他的人生字典里,从没有低迷、消沉二字,有的只是拼搏、奋发、昂首向上。

人,就是需要这种精神。

看完《画竹》,我与作者喝茶聊天,看到他的书柜是竹子做的,书桌是竹子做的,书架还是竹子做的,椅子是竹子做的,连一个午休用的单人床也是竹子做的,他的笔筒、笔架、笔洗全是竹子做的,他给我泡茶,连茶壶、茶杯、茶垫全是竹子做的,难怪,他这么钟情于竹子,他已经融入大自然,与竹子融为了一体。闲聊中,我看他桌上有一个竹雕工艺品,那是一个有些年岁的老竹蔸雕刻而成的一个胡子老头,胡子老长老长,在胡子下面,用篆书刻着两行字:艺海无涯,贵在创新。

我读《画竹》,终于明白,李云祥先生为什么能够成功,能够成为国家一级画师,就是因为他正直、顽强、坚毅、乐观向上、不断追求卓越,追求创新!

来源:湖南民生在线

作者:何崇恩 张 三

编辑:徐满哥

一审:徐满哥

二审:余 生

三审:吴明德

感谢下列网站同步发布《著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 》

百度APP:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1781459668961058714&wfr=spider&for=pc 百度极速版:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://ml.mbd.baidu.com/r/192K10hmRzi?f=cp&u=100feaa73c80794b 搜狐新闻:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://www.sohu.com/a/733347716_591231 搜狐艺术:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://www.sohu.com/a/734208745_107937 腾讯新闻:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://page.om.qq.com/page/OQ6oEeUrg8XXQmOW2kuI79gQ0 今日头条:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://www.toutiao.com/article/7298271442033345050/ 新浪新闻:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://k.sina.cn/article_6423748039_17ee29dc700101d6eo.html?wm=13500_0055&sinawapsharesource=newsapp&vt=4 一点资讯:著名书画家李云祥:挥毫尽显自然奇观 泼墨绘就山川胜景 https://www.yidianzixun.com/article/0rtHhSKH 1 雅昌艺术头条 2 新时代艺术家网 3 魅力中华网 4 华夏头条网 5 华夏艺行网 6 江西民生网 7 中国艺术大赛网 8 文旅新闻网 9 民生中国周刊 10 保健时报网 11 华夏艺术网 12 华东都市在线 13 中华都市报道 14 华夏企业在线 15 北京华艺网 16 中国艺术课堂网 17 人民视野网 18 中华民生在线 19 视听百态网 20 当代艺术家网 21 中国书画家网 22 国际收藏信息网 23 中华法治在线 24 长江资讯网 25 中华之声报道 26 国际艺术鉴赏网 27 每日热点网 28 中国艺术定制网 29 中国百家媒体联盟网 30 第三视角网 |