|

“今年3月份的时候,把我们截访回来的县里领导承诺说,9月份会解决我们拖了18年的问题,可至今都拖到了11月,却丝毫不见动静,一次次忽悠我们,我们真的忍无可忍了。”40岁的李军(化名),是永州道县审章塘乡的一名乡镇干部,说起自己这18年来的遭遇,可谓满腹牢骚,与李军有着同样遭遇还有道县下辖的审章塘、洪塘营、乐福塘、桥头镇等共计7个乡镇的11名“机关干部”。 1998年,李军和其他25名大中专毕业生,根据政策,在缴纳了15000元的“行政单位财政入编费”后,赶着国家“统招统分”的末班车,一同被分配至道县工商局上班。

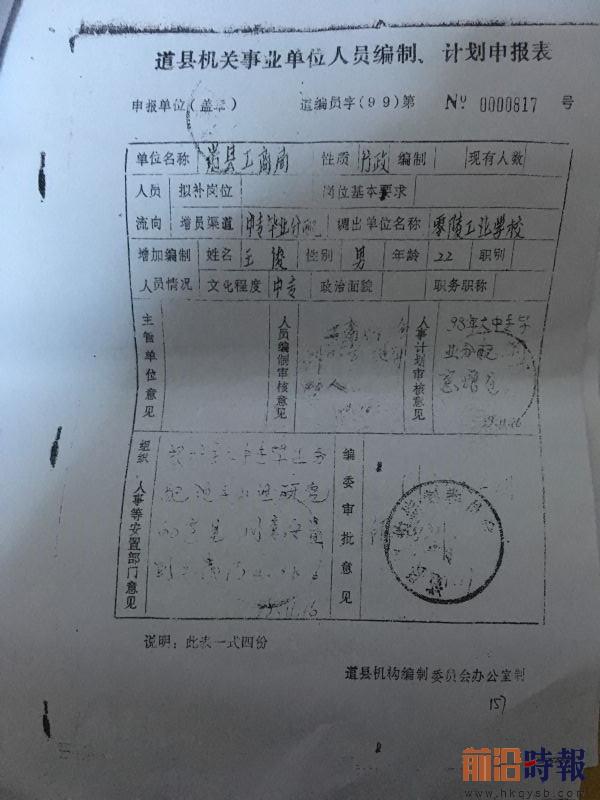

李军等人当年的入编登记表。 “当时很庆幸,以为就此成了国家公务员,有了一份相对牢靠的工作。”李军回忆道,“谁知道如今18年过去了,我们虽名义上享受着公务员待遇,却始终没有公务员身份,县委上访213次,永州上访58次,长沙上访27次,赴京上访2次,就是没人来解决我们的问题。” 明目张胆的“违规操作” 1998年7月,22岁的李军,和其他25名大中专毕业生,按照国家相关政策,被道县县政府分配至道县工商局工作。 “当时为了能尽早上岗工作,缴纳了一万五千块钱的行政入编费。”李军回忆称,“在当时,对于我们大多数农村出身的学生来说,一万五千块钱可真是砸锅卖铁,东拼西凑出来的,为的就是有个公务员编制,赶个末班车。”

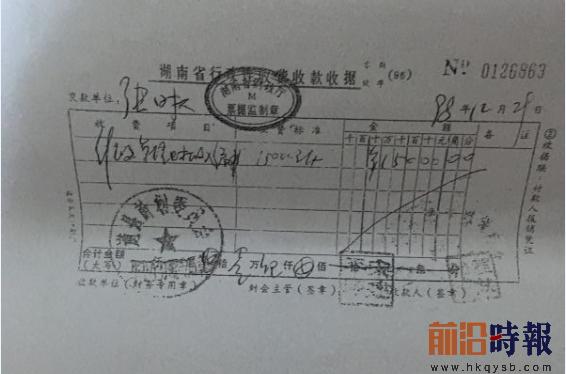

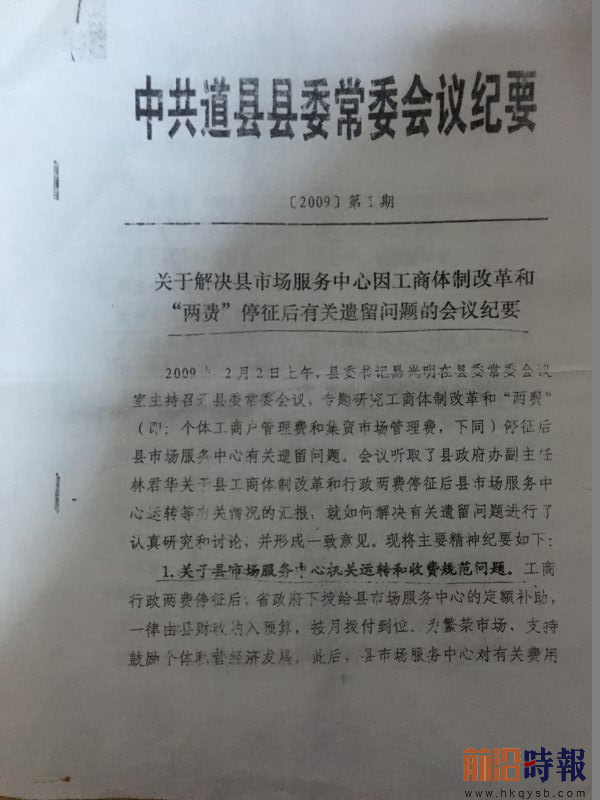

当年收取的一万五千元入编费。 然而,让李军等人没有意识到的是,他们紧赶慢赶的这趟“统招统分”末班车,却早已不是什么末班车,而是道县当地政府一起明目张胆的“违规操作”。 据记者查证,早在1998年4月15日,湖南省就启动了工商行政管理体制改革,全省的工商系统已进入“人事冻结”状态。 “也就是说,全省的工商系统都不能再进人了,但当时的政府还硬收了我们的钱,将我们强行塞进道县工商局。”刘梅(化名)对此觉得,这是当时政府明目张胆的“上有政策,下有对策”,“只管收钱,不管我们以后如何”。 事实上,李军、刘梅等26人,虽然被分配至道县工商局,却面临着人事关系在工商局,却没有工商局公务员身份的尴尬状态。 直到2000年,道县成立县市场服务中心,26人才全部被分流至这个自收自支的企事业单位,但编制仍使用道县工商局行政编,且于2001年在道县人事局的要求下,交钱参加了公务员培训。 这一切的表象,都让李军等人以为自己是“实打实的公务员”。然而,当表象被撕破,谎言被戳穿,李军等26人才发现自己竟成了一种奇葩的存在。 “我们有着工商局的编制,却没有公务员的身份,既不是事业编,也不是公务员编,反正就是三不靠。”李军想起自己的尴尬身份,明显很是愤懑。 为此,李军等26人开始了长达十数年的上访之路。 连哄带骗的“拖延战术” 十几年上百次的上访,道县的政府领导换了一届又一届,但对待李军等26名老上访户的态度和手段始终未变,政府连哄带骗的“拖延战术”,使他们筋疲力尽,倍感无奈。 “唯一一次出现的变化是我在2008年进京上访后。道县政府才于2009年4月,将我们以‘干部身份’、‘全额拨款的事业编’等形式安排至各乡镇公务员岗位,工资档次与公务员一样,并承诺两年逐步将我们登记为公务员。”李军向记者如是回忆。 据了解,一份名为《关于解决县市场服务中心因工商体制改革和”两费“停征后有关遗留问题的会议纪要》显示,2009年2月2日,中共道县县委常委会议上,李军等26人的一直渴求的“公务员身份”问题,第一次被提到了决策者的会议桌上。

道县县委常委会关于此事的会议纪要。 据上述会议纪要显示,会议决定,根据李军等26人的“所学专业和岗位需要,采取三种途径进行分流安置”。一是公开考试,择优录取15人到乡镇工作,二是县市场服务中心留用5人,三是其余六人全部调剂到县内其他差额拨款事业单位。 (为民网) |